以前に藤屋跡①で弥次さん喜多さんも泊まった妙見町(現在の尾上町)にあった「藤屋」を、藤屋跡②で山田駅前(現在の伊勢市駅前)にあった「宇仁館別館 藤屋」をご紹介し、当時は藤屋の変遷や場所など曖昧な部分も多かったのですが、その後に判明したことなどを追記します。

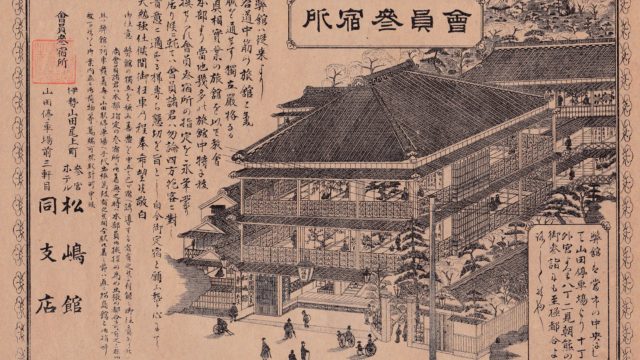

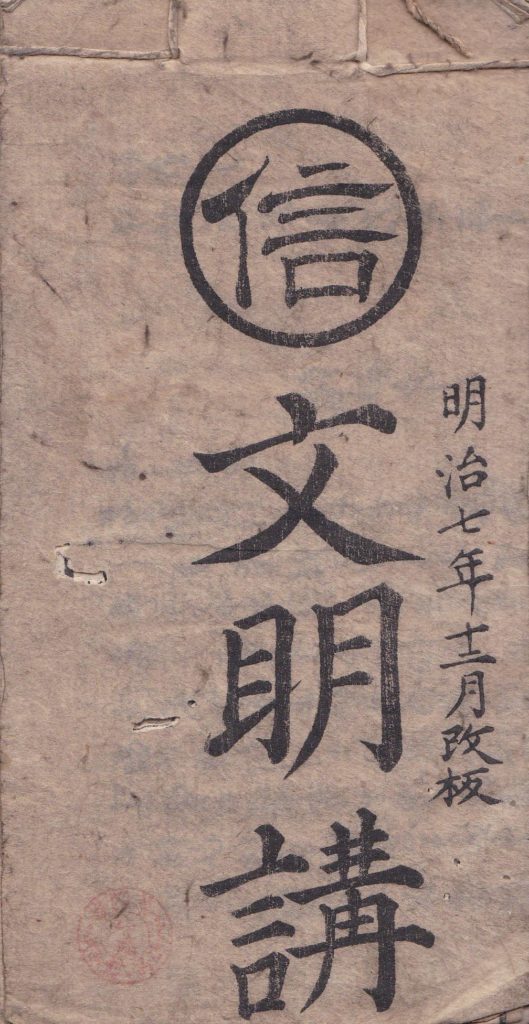

明治7年(1874年)12月改板の文明講の表紙の画像です。明治4年の御師制度廃止後間もないときのものですね。

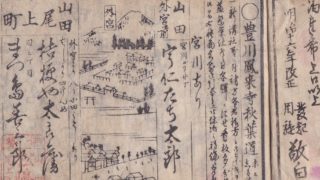

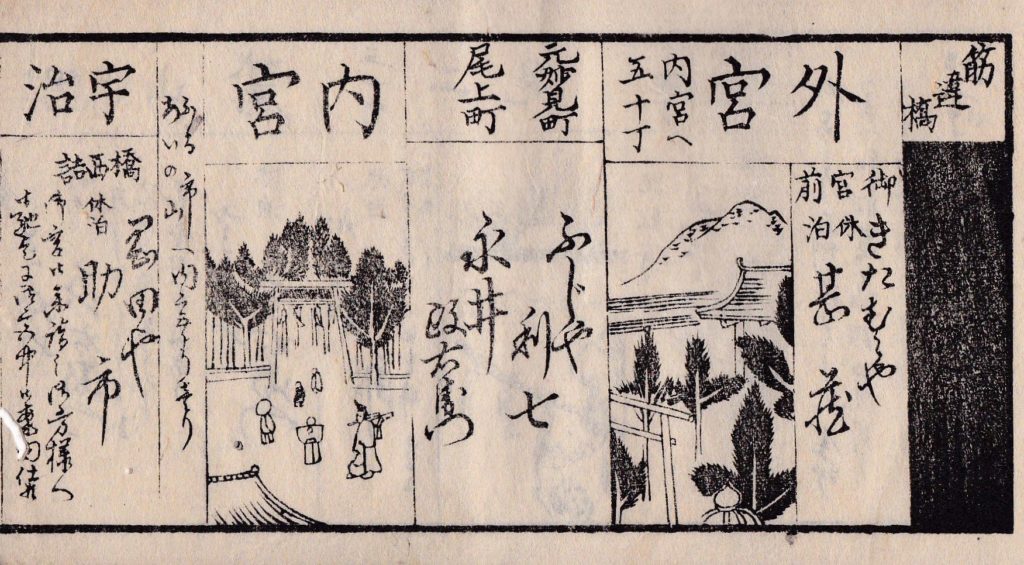

文明講の筋向橋から宇治のページの画像です。元妙見町・尾上町の項に「ふじや利七」とあり、藤屋のことを指します。

藤屋は慶安年間(1648年から1652年)に旅館を開業して十数代続き、当地において最も古い旅館でありました(神都名家集)。

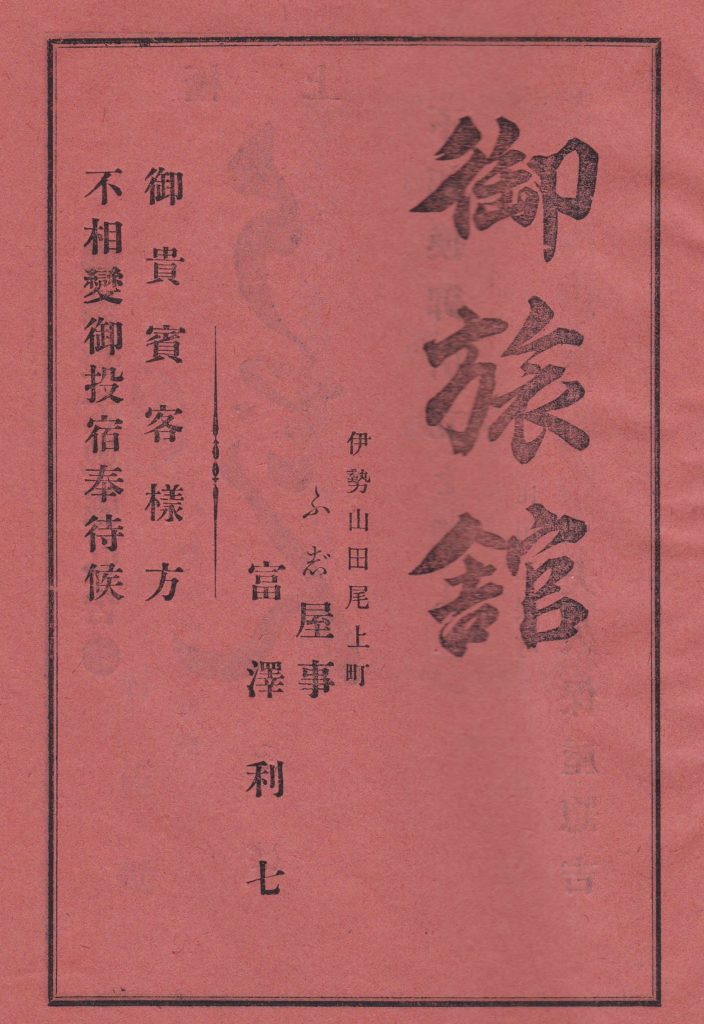

明治29年(1896年)に小柳津篤太郎発行の「神都土産繁昌記」にある藤屋の広告の画像です。主人は富澤利七氏になっています。

明治40年(1907年)に参宮鉄道株式会社運輸係から発行された「参宮案内」にある旅館料理店の一覧に「藤屋 尾上町」が記載されていますのでこの頃までは尾上町に存在していたようです。

尾上町の藤屋跡の現在の様子です。寿巌院の入口の右側に藤屋がありました。

明治45年(1912年)、大正3年(1914年)の宇治山田商工人名録には尾上町、本町いずれにも藤屋の記載はありません。大正8年(1919年)に鳳鳴社から発行された「伊勢参宮二見鳥羽朝熊山案内」の24pには「近年まで尾上町の中程にございましたが、数年前停車場通に移転しました。」という記述があります。

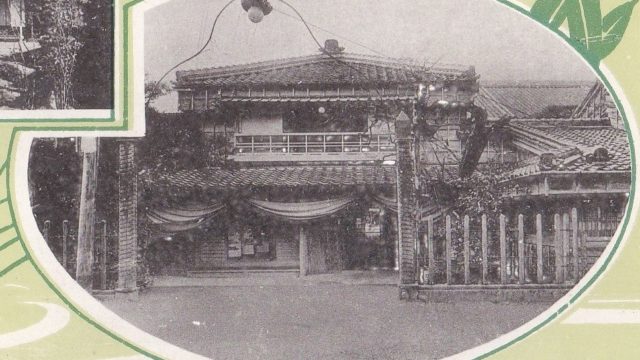

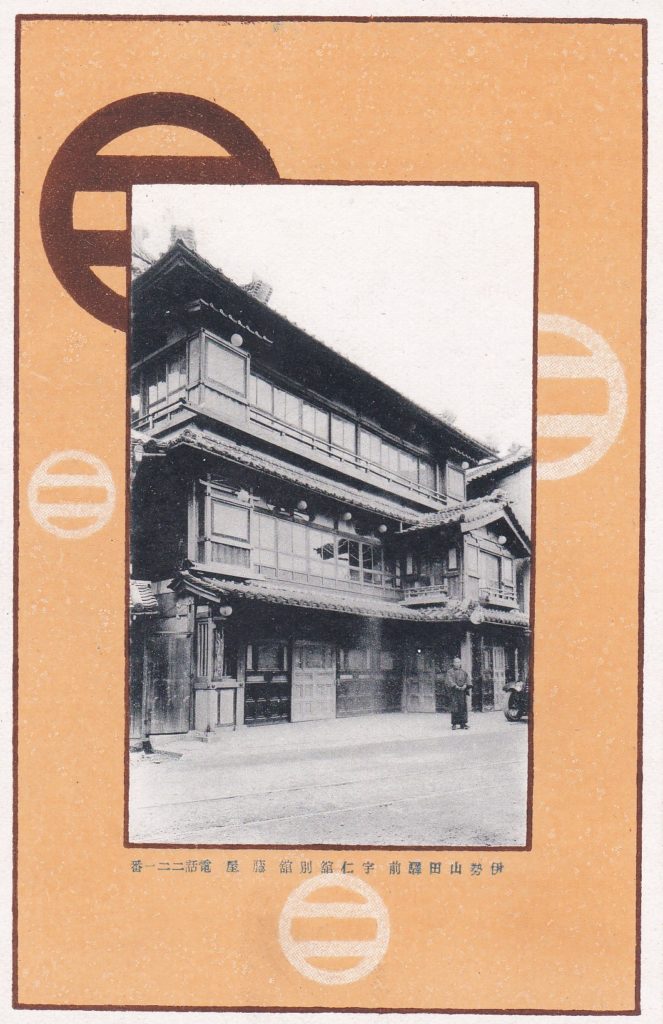

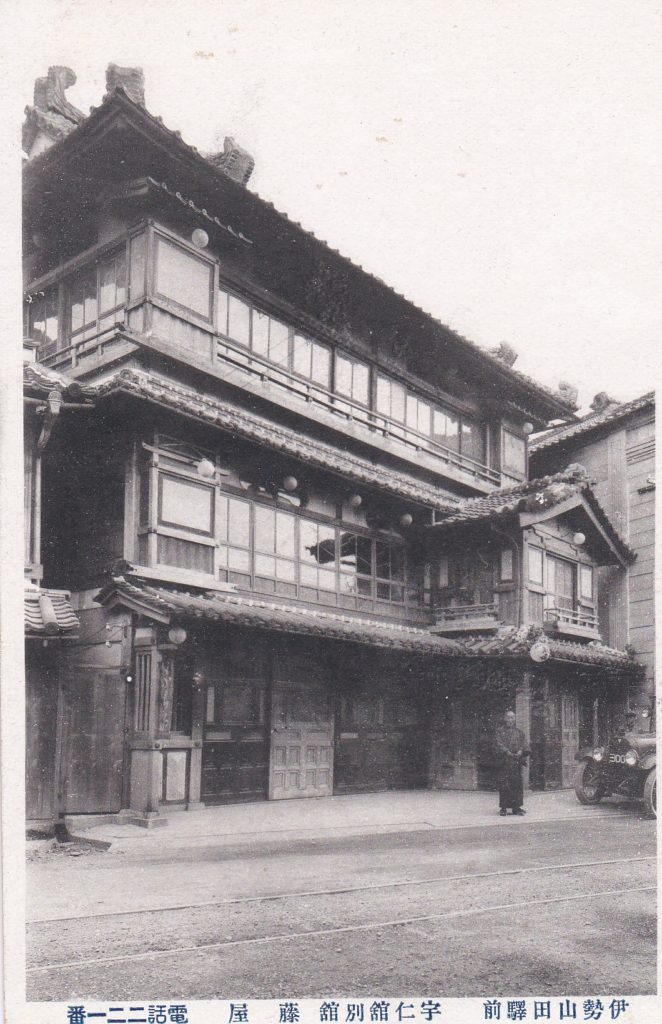

絵はがき「伊勢山田駅前 宇仁館別館 藤屋」の画像です。この絵はがきは3枚組で山田駅前宇仁館と外宮前宇仁館とのセットになります。

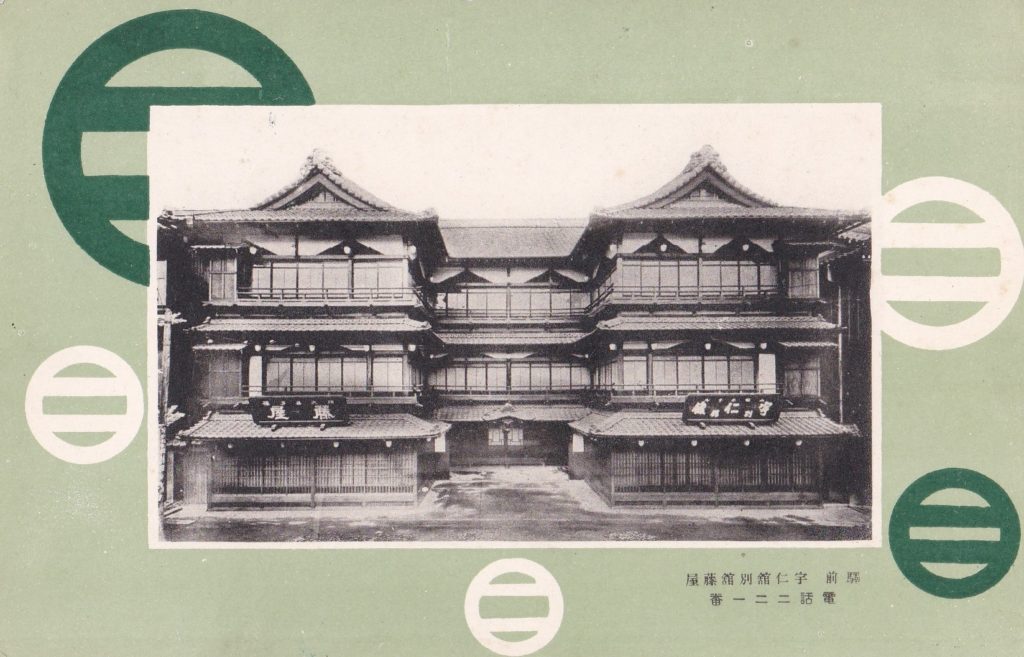

「伊勢山田駅前 宇仁館別館 藤屋」が入っていた畳紙の表の画像です。

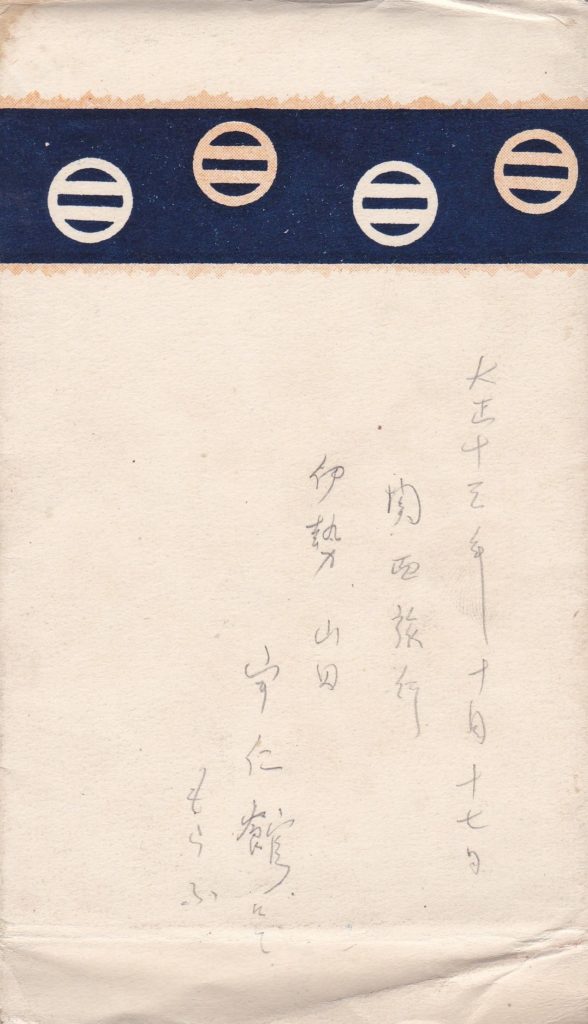

この畳紙の裏側には「大正13年(1924年)10月17日 関西旅行 伊勢山田 宇仁館にてもらふ」と鉛筆書きで書き込みがあります。貴重な書き込みですね。

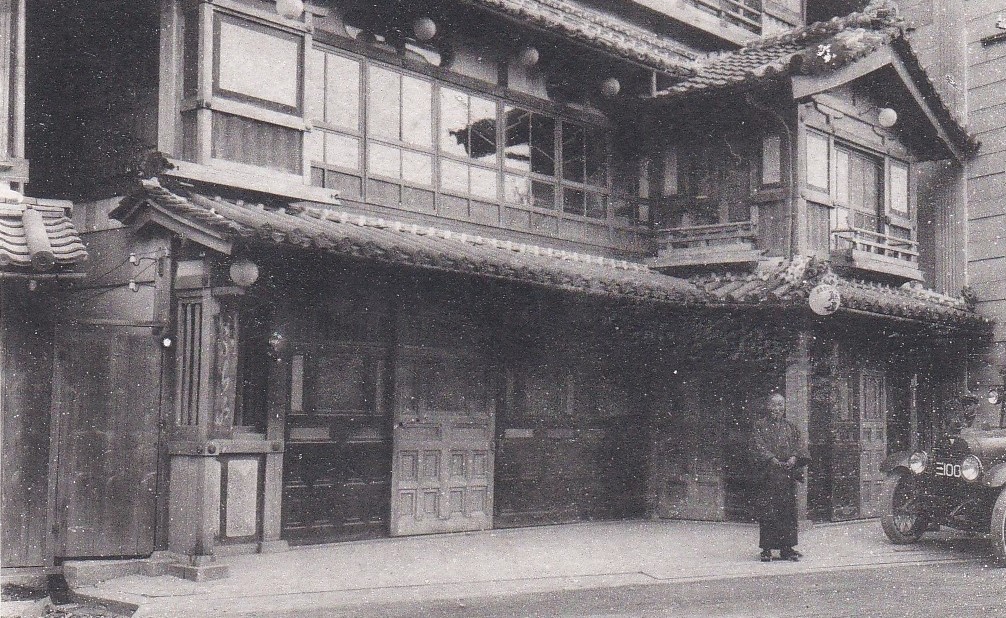

上の絵はがきとは別の「伊勢山田駅前 宇仁館別館 藤屋」の画像になります。同じ画像ですがこちらのほうが撮影範囲が広くなっています。右隣りは伊勢朝報社の建物になります。

以上のことから藤屋は明治40年までは確実に尾上町で営業していました。その後は商工会にも入らず?広告も出さず?に営業し、大正初期に山田駅前に移転したと思われます(一旦廃業し、大正4年頃に山田駅前にて営業を再会した可能性も考えられます)。そして大正8年から大正13年までの間に宇仁館の経営となり宇仁館別館となりました。

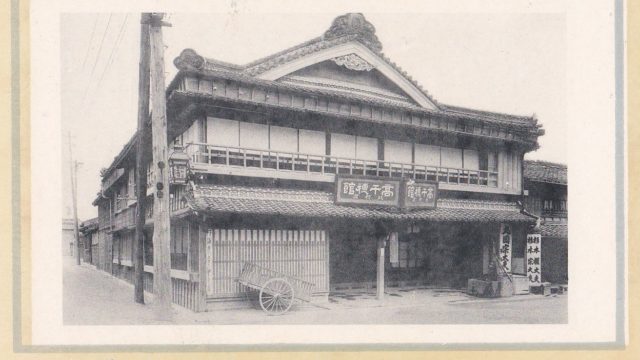

藤屋跡②でもご紹介した絵はがき「駅前 宇仁館別館藤屋」の画像です。右隣りにあった伊勢朝報社の建物があった所も吸収し巨大三層楼に建て替わっています。この三層楼はsadanaiさんの運営するホームページ「いにしえの伊勢」の宇仁館別館藤屋にある画像を参考にさせて頂きましたところ、大正14年に建築されました。

この建物は昭和9年2月に火事により焼失してしまいます。

火事の後に再建された四層楼の藤屋です。この建物も昭和20年の戦災により焼失してしまい、その後に藤屋は再建されませんでした。

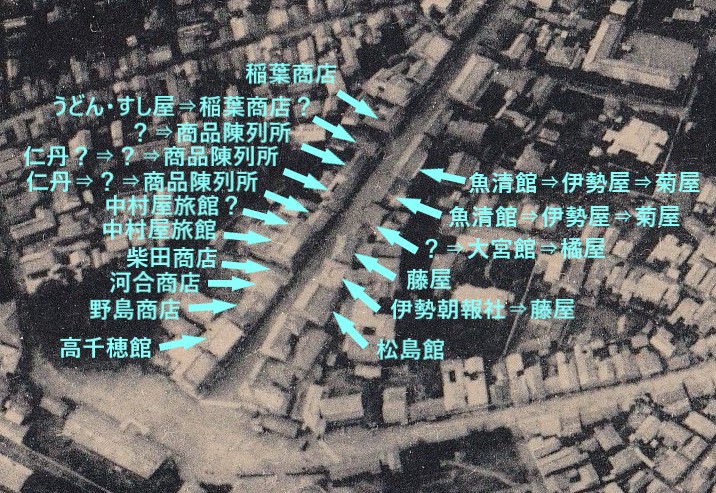

山田駅前(現在の伊勢市駅前)航空写真①でご紹介したNAKAMURA PHOTO STUDIOから発行された絵はがき「空中ヨリ見タル宇治山田市」の山田駅前付近を拡大した画像に建物の名称を書き入れたものです。

「空中ヨリ見タル宇治山田市」と現在の航空写真を重ね合わせてみた結果から、宇仁館別館藤屋があった場所は右半分が五豊美さん、左半分が道路上になります。

出典:sadanai いにしえの伊勢、明治29年 小柳津篤太郎発行 神都土産繁昌記、明治34年 三谷敏一 神都名家集、明治40年 参宮鉄道株式会社運輸係発行 参宮案内、大正8年 鳳鳴社発行 伊勢参宮二見鳥羽朝熊岳案内、昭和61年 国書刊行会発行 ふるさとの思い出写真集 明治大正昭和 伊勢二見小俣