伊勢参宮街道 小俣宿②からの続きになります。

3つめの鉤の手を曲がり立町に入ってしばらく進むと横断歩道ある十字路があます。ブログ「百街道一歩の道中記」によりますと、立町はこの十字路までが紀州藩領でその先が鳥羽藩領だったそうです。

元鳥羽藩領に入りしばらく進むと左手にむくり屋根の立派な切妻造りの家屋があります。ここは元旅籠の川端屋です。

元川端屋の右隣りの民家の塀のところに数年前までは「鳥羽藩本陣跡」の石柱が建っていましたが、建て替えの際に撤去されました。

元川端屋の少し先のクランクを過ぎて振り返って撮影した画像です。画像左の前にガードレールがある家屋の右側には「板田の橋跡」の石柱があります。以前は手前のカーブミラーの脇に「鳥羽藩高札場跡」の石柱がありましたが、現在ではありません。

「板田の橋跡」の石柱の画像です。石柱の右側面には「名木 板田の薄紅葉跡」の文字が刻まれています。

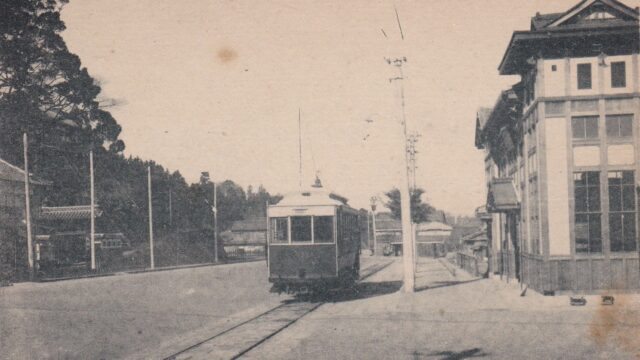

伊勢市立図書館の所蔵絵葉書に掲載されている戦前の絵はがき「板田の橋の薄紅葉」の画像です。画像の奥にあるのが鳥羽藩本陣跡の建物です。この建物は昭和30年(1955年)に取り壊されました。

板田の橋跡から少し進むと汁谷川に架かる宮古橋があり、その袂には「参宮人見附」の石柱が建っています。見附とは見張りの番兵を置いた施設で、この石柱は昭和54年(1979年)に発見されたもののコピーだそうです。

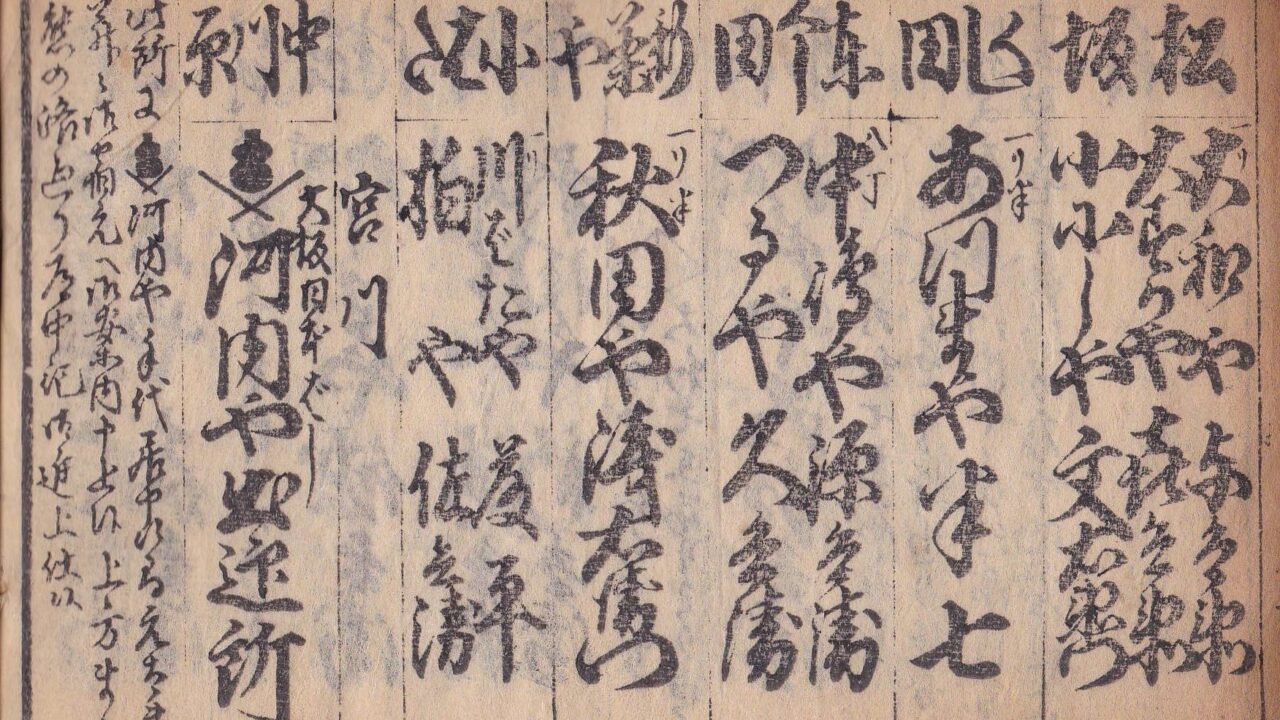

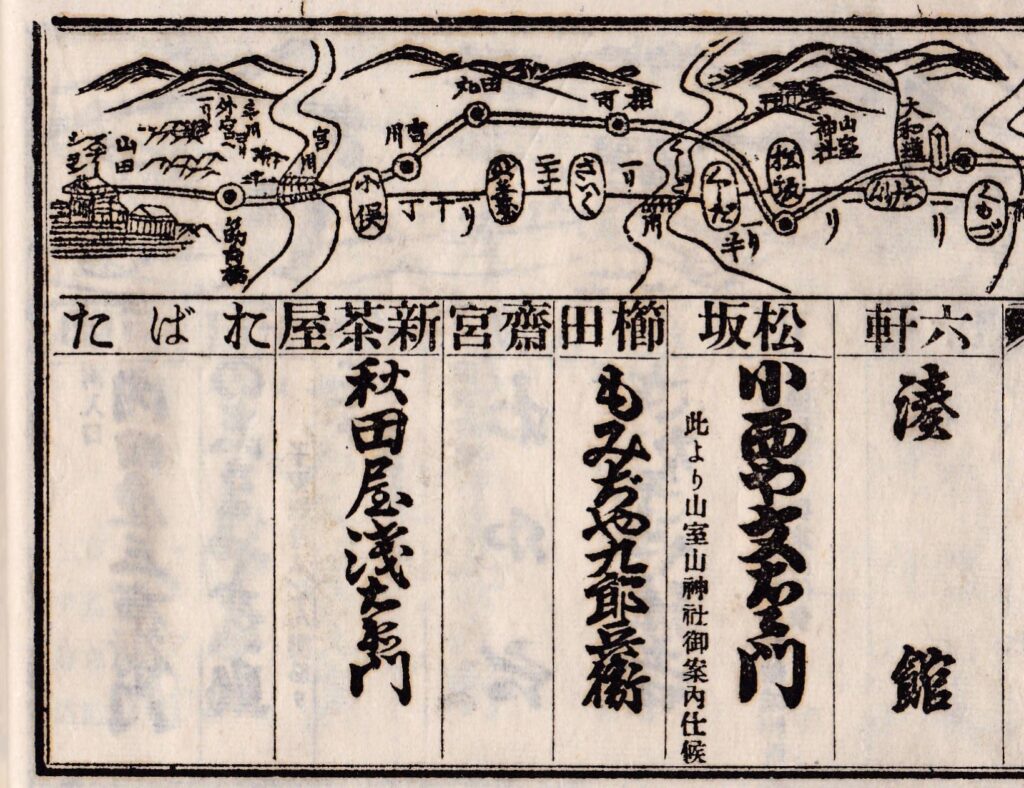

明治時代初期に発行された「三都講 神風講社」のうち松坂から古市までの項の画像です。小ばた(小俣)のところには「川ばたや藤平(川端屋藤兵衛)」と「柏や佐兵衛」の旅館名が記載されています。

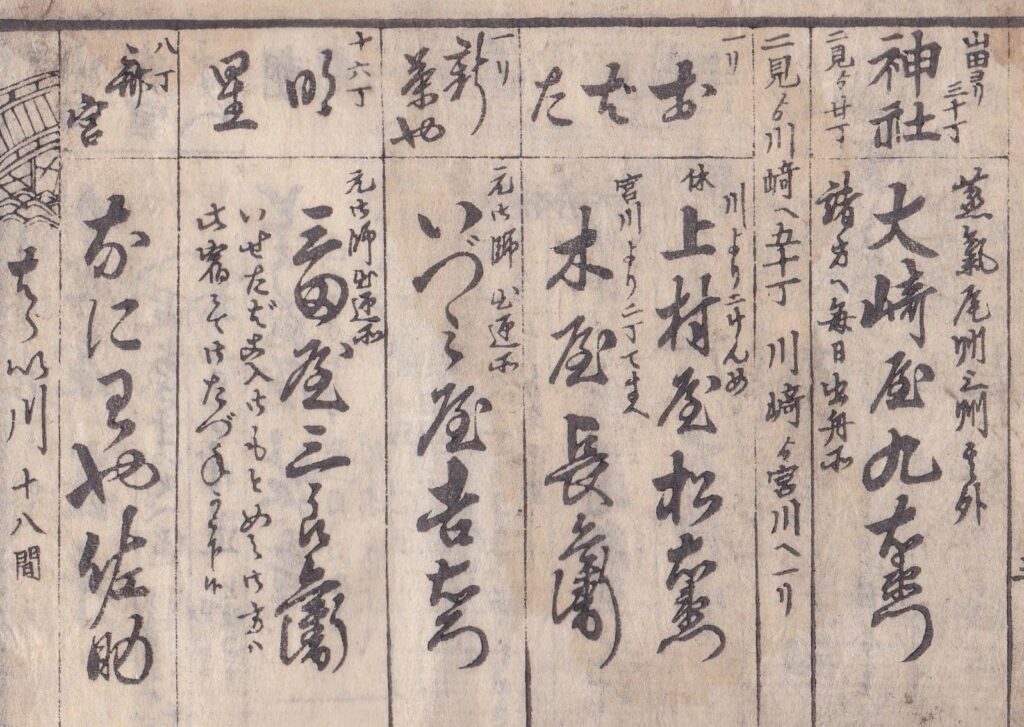

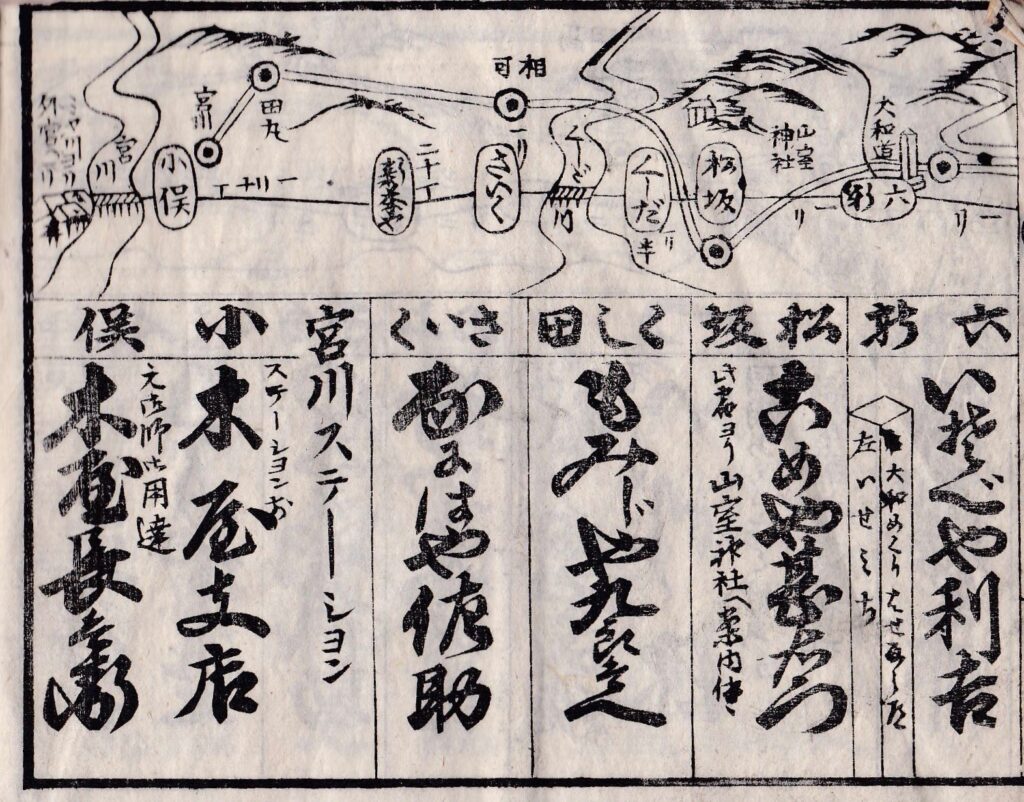

明治16年(1883年)改正の「一新講社」のうち神社から斎宮の項の画像です。おばたのところには「上村屋松右衛門」と「木屋長兵衛」の旅館名が記載されています。

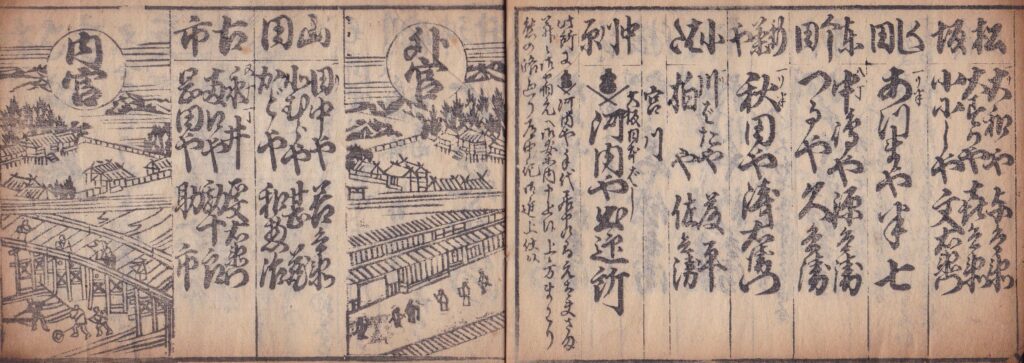

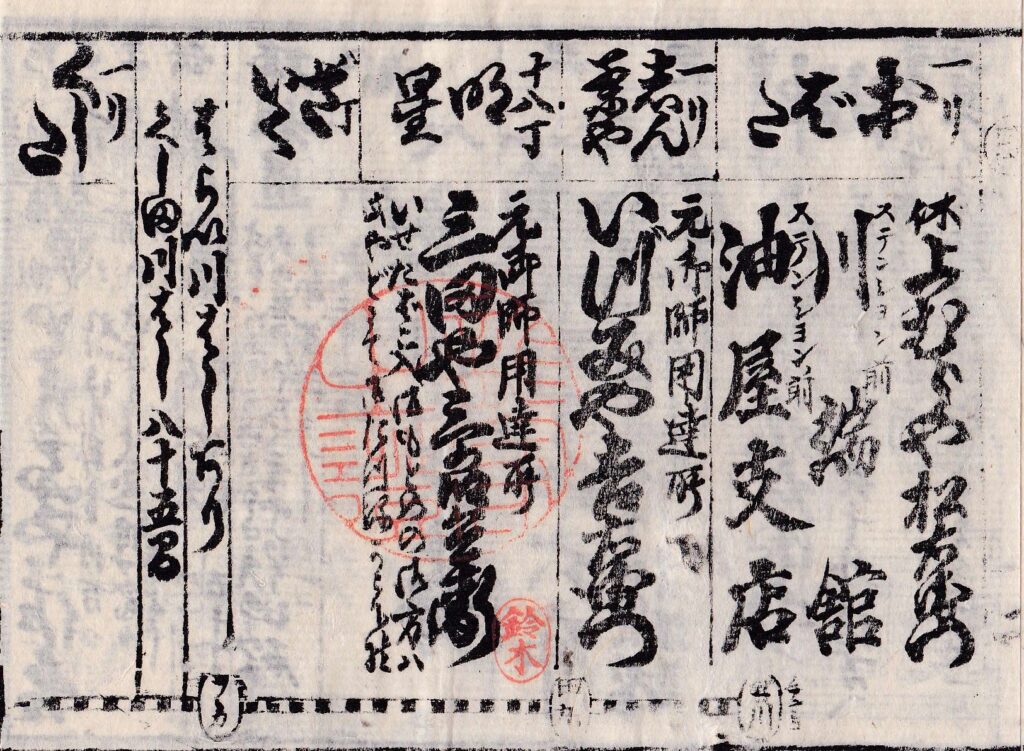

明治26年(1893年)から明治30年ころに発行された「御師講社」のうちおばたからくしだの項の画像です。「おばた」には「上むらや松右衛門」と「ステンション前 川端館」、「ステンション前 油屋支店」の旅館名が記載されています。

「ステンション前 川端館」は川端屋藤兵衛の支店だと思われ、「ステンション前 油屋支店」は古市の油屋の支店だと思われます。明治26年12月に参宮鉄道が津~宮川間を開業し、宮川駅は終点駅となったので有力旅館が挙って宮川駅前に支店を出したのでしょう。

明治27年改正の「一新講社」のうち六軒から小俣の項の画像です。小俣には「ステーション前 木屋支店」と「木屋長兵衛」の旅館名があります。木屋もこの時期は宮川駅前に支店を出しています。

明治42年(1909年)改正の「御師講社」のうち六軒からおばたの項の画像です。おばたには旅館名の記載はありません。参宮鉄道の宮川~山田間が開業した明治30年11月までの約4年間は宮川駅前は大変賑わいましたが、通過駅になってしまった後はすぐに寂れていったと思われます。

出典:ブログ 百街道一歩の道中記、てっつん氏 伊勢おいないな日記、伊勢市立図書館 所蔵絵葉書、昭和63年 小俣町発行 小俣町史 通史編