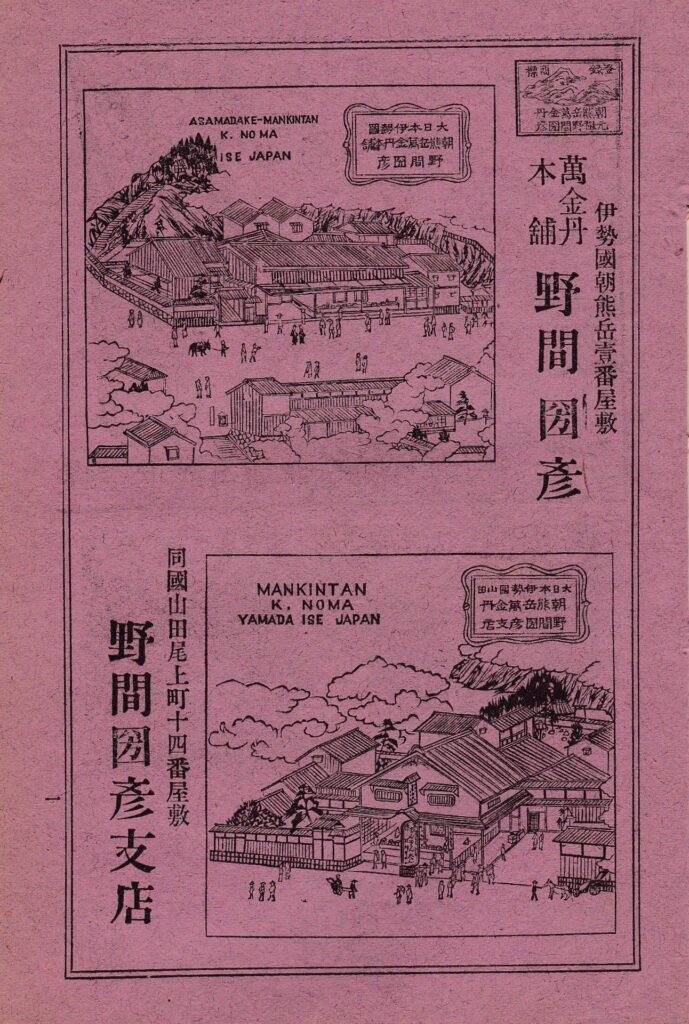

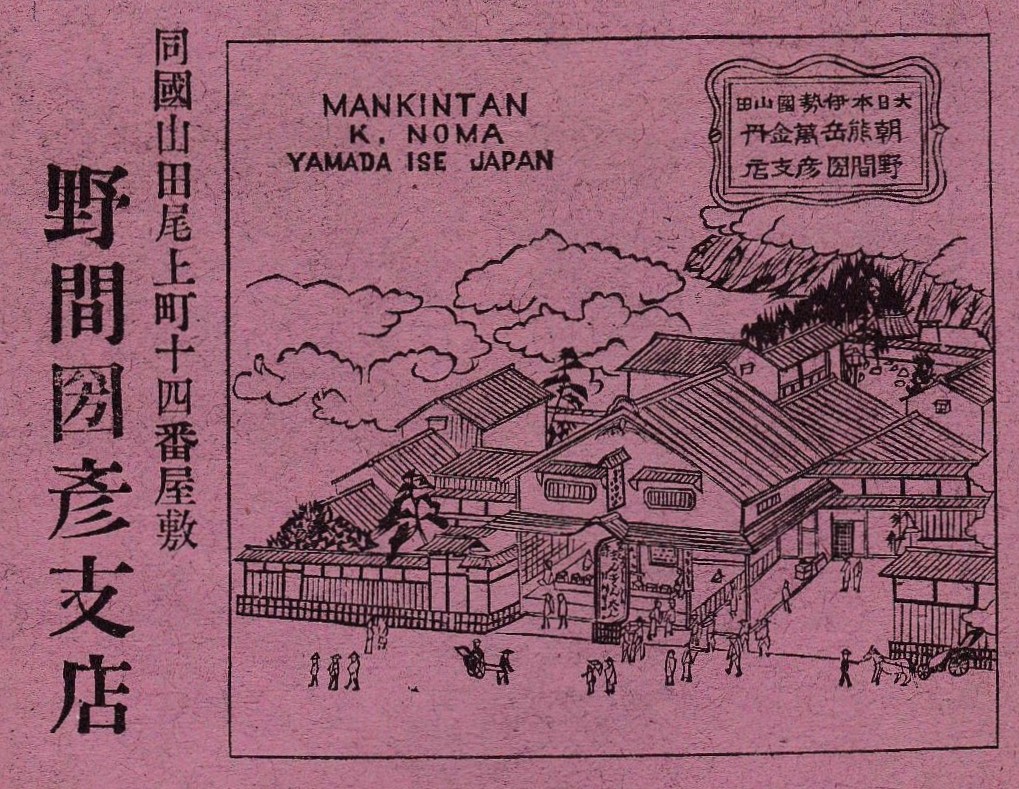

明治36年(1903年)2月に第5回内閣勧業博覧会 三重協賛会から発行された「三重県案内記」に掲載されている「萬金丹本舗 野間圀彦」の画像です。

俗謡「越中富山の反魂丹、鼻くそ丸めて萬金丹、それを呑む奴あんぽんたん」で親しまれる伊勢の伝統的な薬である萬金丹。その主な4系統のうちのひとつ朝熊岳萬金丹 野間圀彦本舗跡を以前ご紹介しましたが、今回は伊勢市尾上町(おのえちょう)にあったその支店跡をご紹介します。

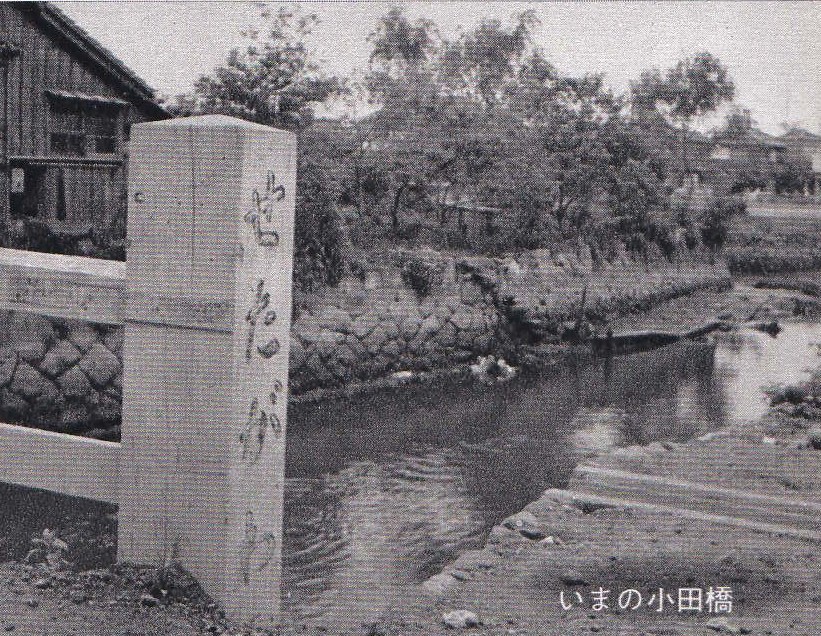

現在の小田橋(おだのはし)の画像です。

尾上町は外宮から内宮に向かう伊勢街道沿いにあり、岡本町から勢田川(せたがわ)に架かる小田橋を渡ったところになります。

岡本側に設置されている小田橋の説明看板の画像です。昔の小田橋の絵図も彫られています。

昭和37年(1962年)12月に近畿日本鉄道宣伝部から発行された「近鉄沿線風物詩 社会7 参宮街道」に掲載されている「いまの小田橋」の画像です。勢田川は昭和49年(1974年)の七夕災害の実情から、昭和51年から河川改修事業が行われ現在のようになりました。

同じく「近鉄沿線風物詩 社会7 参宮街道」に掲載されている「小田橋付近」の画像です。小田橋を渡った十字路辺りからの画像でしょうか?現在では道路が拡張されているため、撮影位置はわかりません。

現在の小田橋を渡った辺りからの尾上町の画像です。昭和51年(1976年)に発行された野村可通著「伊勢の古市あれこれ」によると「朝熊岳万金丹支店野間家は、小田橋から南へ六軒目東側にあり」とあります。(51p)

「萬金丹本舗 野間圀彦」の野間圀彦支店を拡大した画像です。「伊勢古市のあれこれ」には文政13年(1830年)の「おかげ参り」では3月から9月までに泊めた人数が1万余人、施行粥(せぎょうがゆ)に使った米が104石(260俵)余りとありますので旅館業も兼ねていたようです。1石は150Kgになり、60kgの米俵で2.5俵になります。

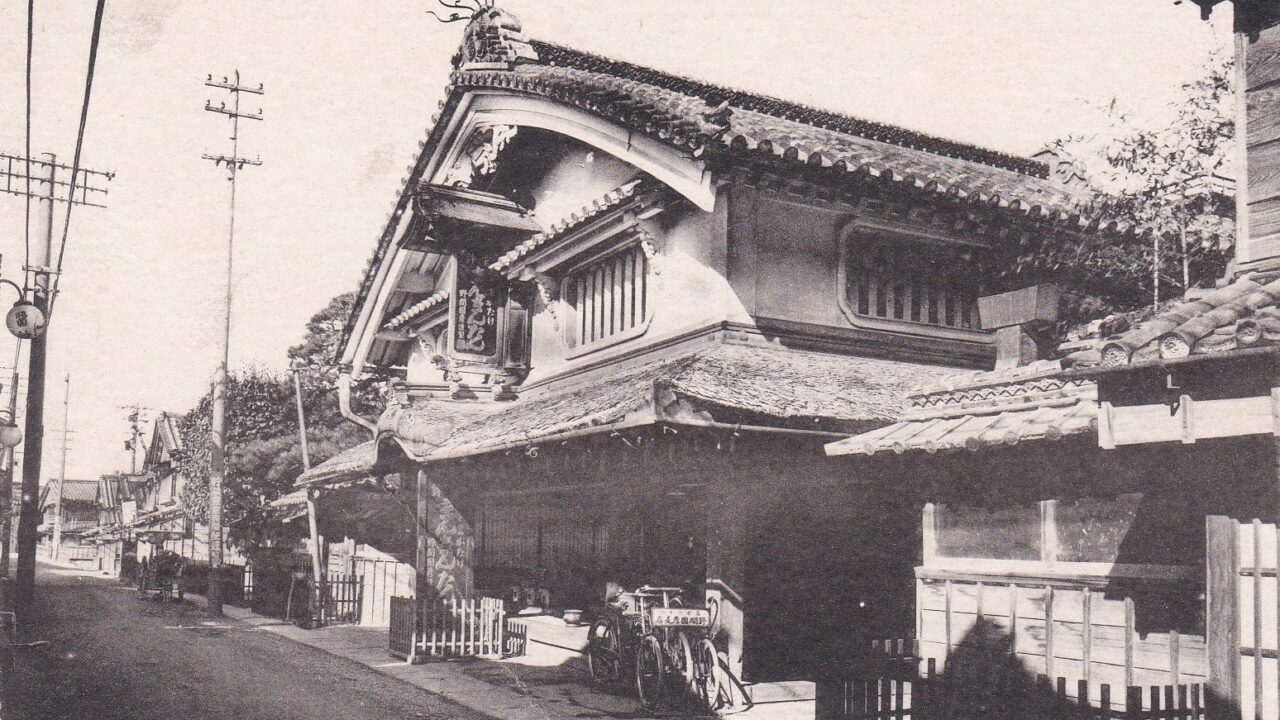

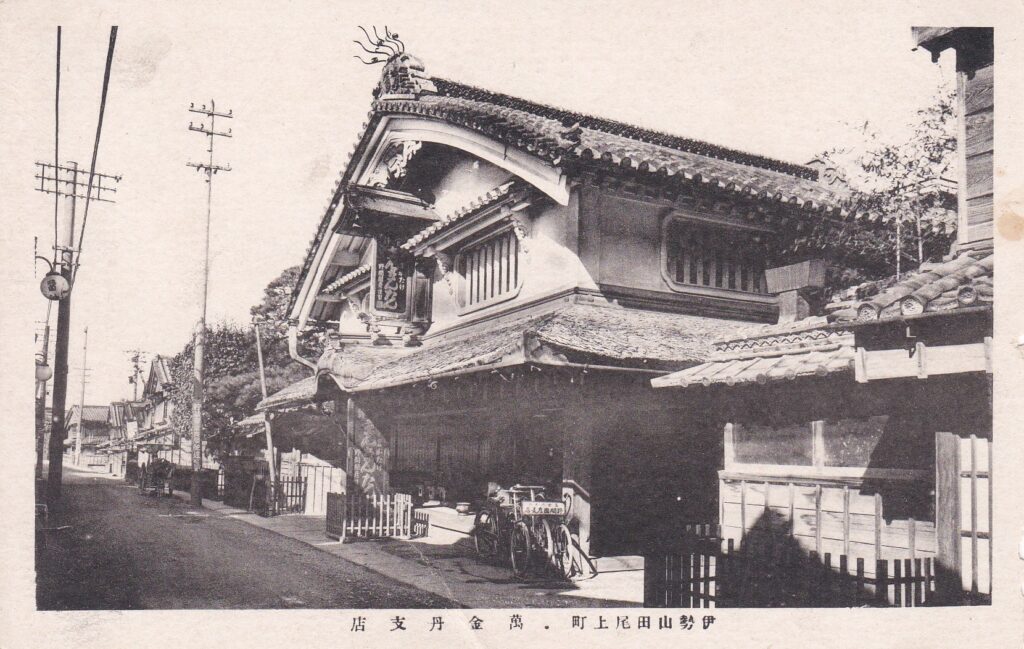

昭和初期に発行された絵はがき「伊勢山田尾上町 萬金丹支店」の画像です。実際の画像を見ますと威風堂々とした建物で、鬼瓦からは飾りのようなものが突き出しています。

昭和51年に発行された野村可通著「伊勢の古市夜話」によりますと大正時代に朝熊岳の萬金丹本舗が衰頽(すいたい)し、昭和に入ると尾上町の支店も急速に衰え、さらには太平洋戦争の戦災により広大な店舗を焼失し、「ついにこのほど、全面廃業して、さしもの強固な野間陣営も、ここについに崩壊したのであった」とあります。

国土地理院にある昭和23年(1948年)12月に撮影された尾上町付近の空中写真の画像です。水色の矢印の先が小田橋になり、萬金丹支店の辺りはこの時点でも更地のままのように見えます。この時代、なかなか復興は進まなかったようですね。

朝熊岳萬金丹 野間圀彦支店があったと思われる場所の現在の画像です。

出典:伊勢市ホームページ くらし・環境 勢田川、明治36年 第5回内閣勧業博覧会 三重協賛会発行 三重県案内記、昭和51年 三重県郷土資料刊行会発行 野村可通著 伊勢の古市あれこれ、昭和51年 三重県郷土資料刊行会発行 野村可通著 伊勢の古市夜話、国土地理院 空中写真閲覧サービス、wikipedia