今回は伊勢参宮街道 小俣宿①からの続きになります。

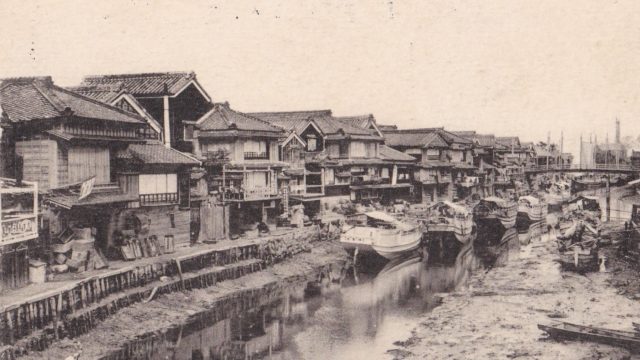

新出の集落を抜けると外城田川(ときだがわ)に架かる惣之橋に出ます。橋を渡ると元町の集落になります。

小俣小学校を左に見ながら街道をしばらく進むと「札の辻」と呼ばれた三叉路に出ます。伊勢街道はこの札の辻で左に曲がります。小俣宿には宿場町特有の鉤の手(かぎのて)になった角がここを含めて3箇所あります。

三叉路の角には「紀州藩高札場跡」と刻まれた石標が建っています。旧小俣村は紀州藩と鳥羽藩の相給地でありました。

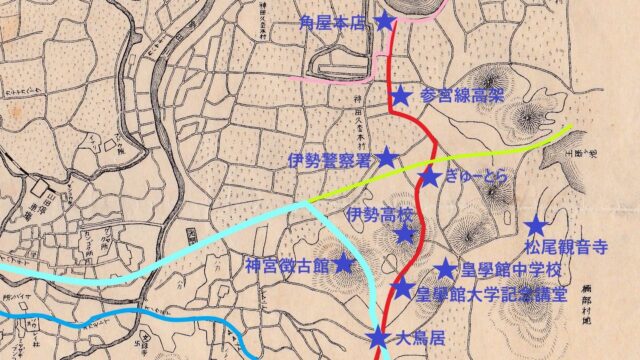

昭和63年(1988年)に小俣町から発行された「小俣町史 通史編」の付図のうち「小俣町小字分布図」の伊勢街道付近を拡大した画像です。

横町、法楽町、出屋敷、新町、新出の街道の西側、六軒屋、松倉が紀州藩領で、中小俣、下小俣、新出の街道の東側が鳥羽藩領でありました。下ノ町、立町、明野、掛橋は入会地として戸別に両領に別れていました。

しばらく進むと次ぎの鉤の手があり、伊勢街道は右に曲がります。画像の左奥の白い土塀は浄土寺(じょうどじ)のものです。

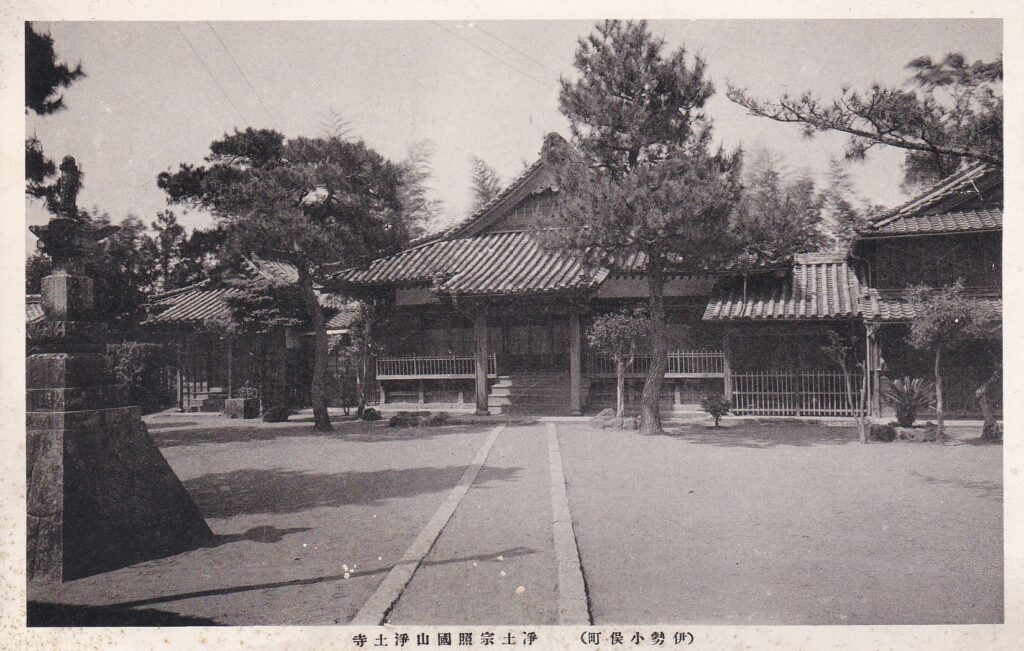

浄土寺の全景です。貞享年間(1684年~1687年)の火災により過去帳などを焼失したため創立開山は不詳で、元禄3年(1690年)に田丸・西光寺の弟子僧三誉布益が再建し、これを中興開山としています。

浄土寺の山門の画像です。以前は入口付近に建っていた寺標は山門の前に移動しています。

戦前に絵画研究会から発行された絵はがき「浄土宗照国山浄土寺」の画像です。

戦前当時の本堂の建物は現在でも残っています。

ご本尊は平安から鎌倉時代の阿弥陀如来坐像で昭和30年(1955年)に伊勢市の有形文化財に指定されています。

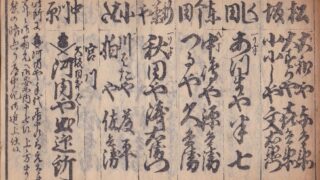

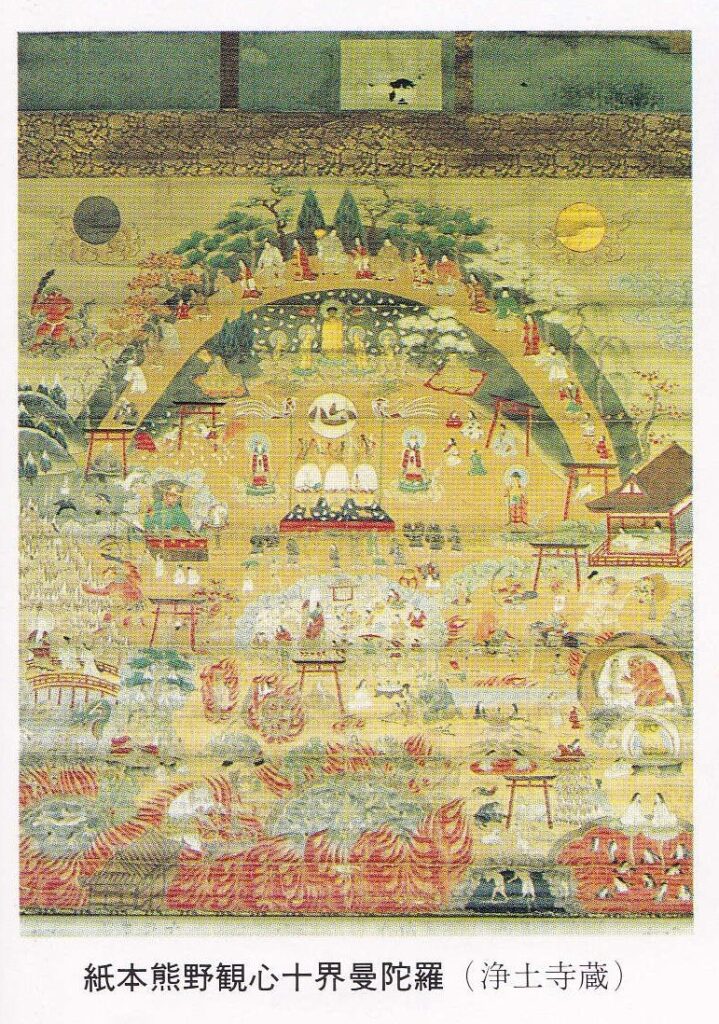

小俣町史に掲載されている「紙本熊野観心十界曼荼羅(しほんくまのかんしんじゅっかいまんだら)」の画像です。

浄土寺には中世から近世初期にかけて熊野信仰の普及拡大に努めた熊野比丘尼(くまのびくに)と呼ばれる女性宗教家が各地を勧進する際に携行した「熊野観心十界曼荼羅」が保管されていて、平成3年(1991年)に三重県の有形民俗文化財に指定されています。

この絵を道路に掛けて「絵解き」と呼ばれる解説をして熊野への参詣や堂舎造営の募金を勧めました。

3つめの鉤の手の画像です。伊勢街道は左に曲がります。

消防団の車庫は新しい宮川橋への接続道路の予定地となっているので、この風景も変わってしまいます。

左に曲がると、また切妻妻入りの家屋が建ち並びます。

伊勢参宮街道 小俣宿③に続きます。

出典:伊勢市ホームページ 伊勢市の文化財、昭和63年 小俣町発行 小俣町史 通史編