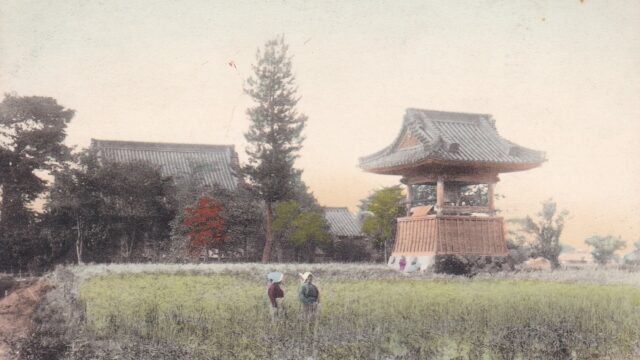

伊勢市の小俣町(おばたちょう)は伊勢参宮街道の最終の宿場町でありました。現在でも古い町並みが多く残り、往時の風情を偲ばせます。今回は小俣の明野(あけの)から新出(しんで)の街道沿いの風景などをご紹介します。

伊勢街道(三重県道428号線)の明星(みょうじょう)方面から明野に入り、明野の信号交差点を右折してしばらく進むと左側に「へんば餅」で有名な「へんばや商店本店」があります。

江戸時代までは宮川には橋が架かっておらず、渡し舟で川を渡らなければなりませんでした。また宮川より先は神宮の神域とされたため一切の動物の立ち入りが禁止されており、伊勢街道を馬に乗ってきた参宮道者も桜の渡しで馬を返さなければなりませんでした。

へんば餅は、この馬を返す場所=返馬所(へんばじょ)の近くで食べられたことが由来になり、返馬餅(へんばもち)と云われるようになったそうです。

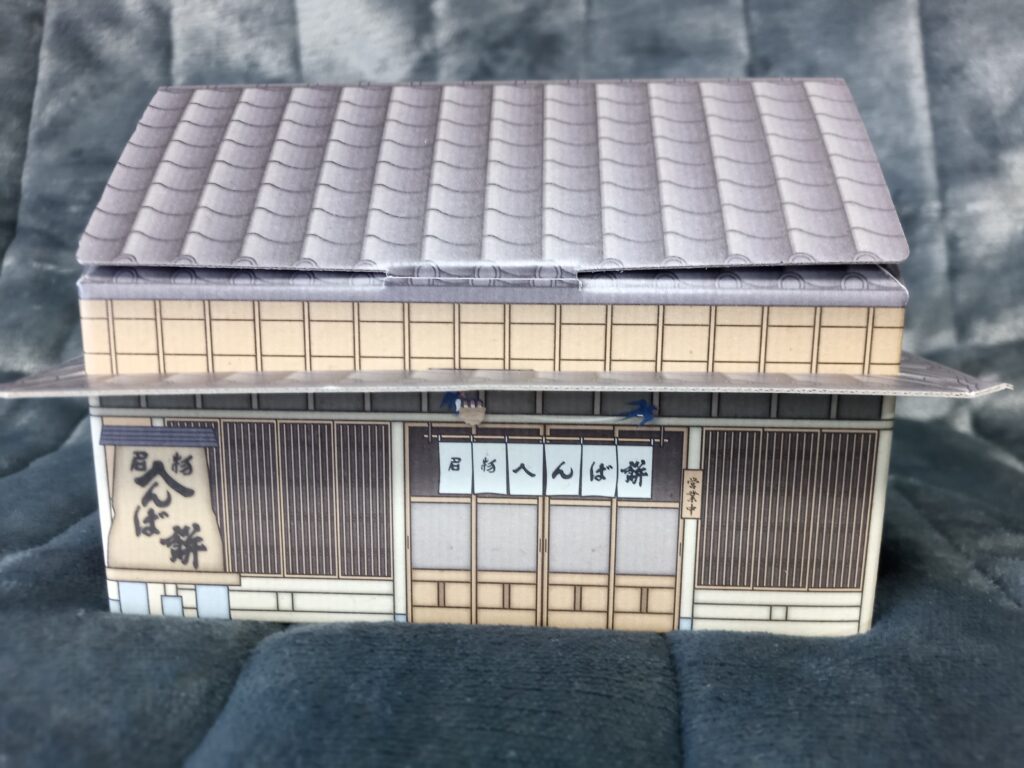

へんばやは安永4年(1775年)に宮川のほとりで茶店を開いたのが始まりで、今年で創業250周年になり、様々な記念の催しをしています。そのひとつとして本店はじめ各店舗で数量限定の記念箱入りのへんば餅を販売しています。上の画像は本店の数量限定の記念箱です。

蓋を開けた画像です。個別包装の7個入りです。

美味しくいただきました。

明治元年(1868年)に初めて宮川に仮橋が架けられましたが翌年に流失、明治12年(1879年)に再び仮橋が架けられました。宮川に橋が架かり、渡し舟を待つ参宮道者が少なくなったことから自宅のある明野に本店を開店し、現在でもその姿を保っています。

最近、へんばや本店の右側に風情のある大きな駐車場ができました。

道路の反対側にあった今まで駐車場だった所には東屋などのある休憩所として整備するそうです。

へんばや本店を通り過ぎると、しばらくは拡幅された伊勢街道になります。JA伊勢小俣支店前の新出(しんで)の交差点から斜め右に入ったほうが旧伊勢街道になります。

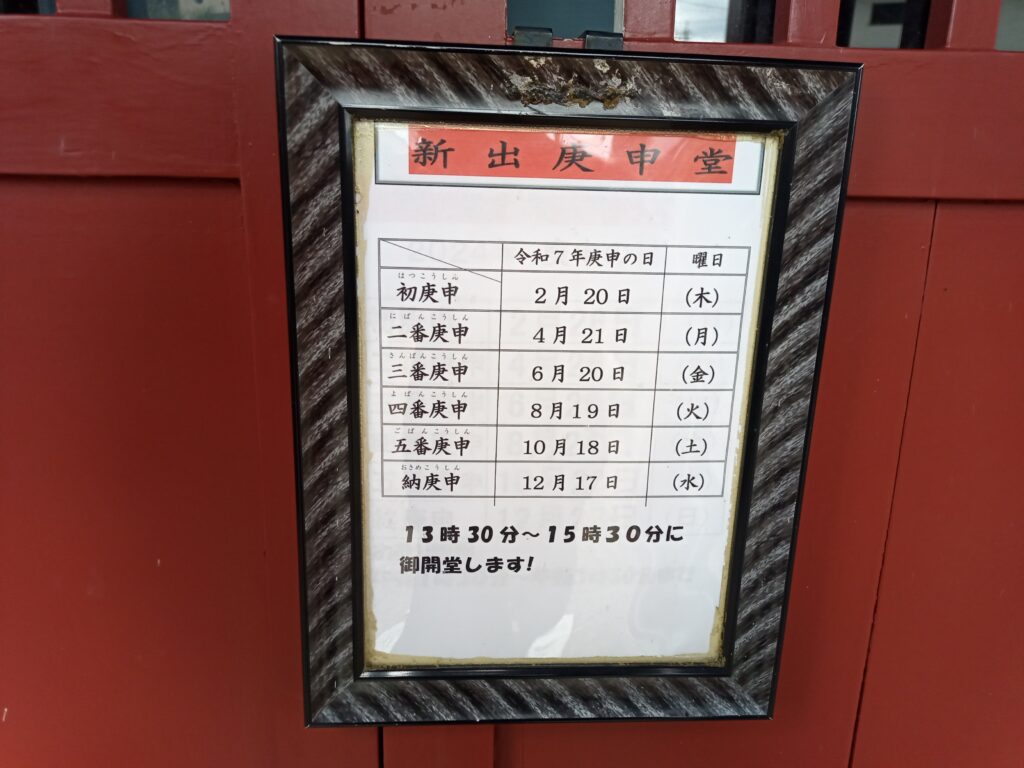

信号を過ぎてすぐ左側に新出の庚申堂(こうしんどう)があります。新出の庚申信仰は今でも生活に根付いていて、干支の「かのえさる(庚申)」には一日お堂を開き、夜には当番の家に寄り合います。

正面から撮影した画像です。

お堂には今年の庚申の日が掲げられています。

新出の庚申堂を過ぎると800m程、新出集落の古い町並みが続きます。

伊勢参宮街道 小俣宿②へ続きます。

出典:へんばや商店 公式サイト、三重県ホームページ 三重の歴史・散策マップ