月讀宮(つきよみのみや)は皇大神宮(内宮)の別宮で内宮と外宮を結ぶ御幸道路(みゆきどうろ)沿いの伊勢市中村町に御鎮座しており、内宮からの距離は約1,8kmとなります。

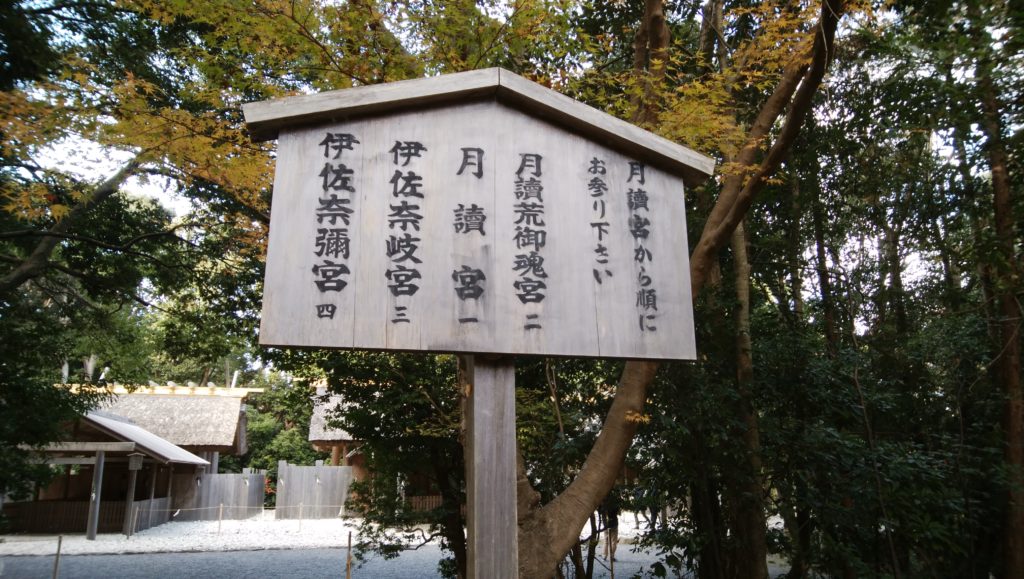

月讀宮の御祭神は月讀尊(つきよみのみこと)であり、宮域には同じく内宮別宮の月讀尊の魂を御祭神とする月讀荒御魂宮(つきよみのあらみたまのみや)、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)を御祭神とする伊佐奈岐宮(いざなぎのみや)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)を御祭神とする伊佐奈彌宮(いざなみのみや)の3社があります。

入口はふたつあり、御幸道路側が表参道となります。表参道には5台分くらいの駐車スペースしかありません。

裏参道(国道23号線側)の入口になります。入口右側に観光バスも駐車できる広い駐車場があります。

表参道入口からの参道です。

200mほど参道を進みますと手水舎が見えてきます。

手水舎です。

手水舎の隣りには宿衛屋(しゅくえいや)があります。参拝時間内には神職が常駐し、御朱印を頂けたり、お札・お守りの授与や神楽や御饌の取次ぎをして頂けます。

宿衛屋を過ぎ、しばらく進みますと参拝順序の案内立札があります。立札の奥には神明造りの社殿が4つ並んでいるのが見えます。

伊佐奈彌宮の前から撮影した画像です。月讀宮の由緒は古く、奈良時代(710年~794年)には月讀社と称され、延暦23年(804年)に撰述された「皇太神宮儀式帳」には「月讀宮一院」とあり、続いて「正殿四区」と記され、ひとつの囲いの中に四柱の神がお祀りされていたと考えられています。

裏参道の入口に近いところには内宮末社である葭原神社(あしはらじんじゃ)が御鎮座しております。内宮末社16社のうち第3位となり、御祭神は佐佐津比古命(ささつひこのみこと)、宇加乃御玉御祖命(うかのみたまのみおやのみこと)、伊加利比賣命(いかりひめのみこと)の3柱となり田畑の守護神で五穀豊穣の神とされています。

葭原神社社殿の近くには大きなクスノキが聳えております。

出典:神宮司庁発行 月讀宮以下四別宮、wikipedia